大河網(wǎng)訊 近些日子,,天氣冷得出奇,。

在寒冷的冬天,,如果能生起一盆火,,一邊圍著火盆取暖,,一邊分享快樂(lè),,該是一件多么幸福的事呀,。

火對(duì)于人類來(lái)說(shuō),,具有極為重要的意義,。那么古人是怎樣取火的呢,?——鉆木取火,擊石取火,!這些方法既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,。還有好的取火方法嗎?

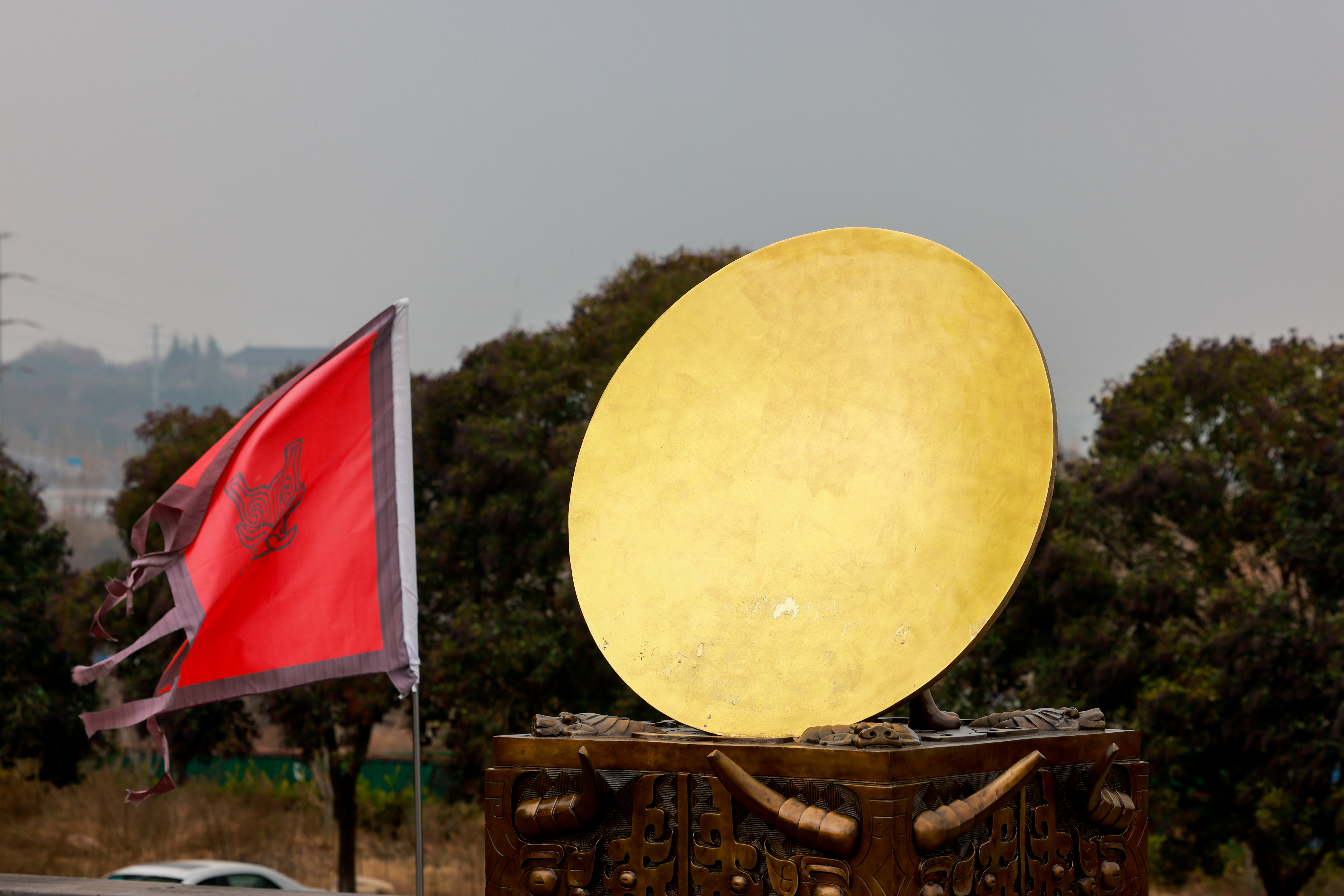

其實(shí),,早在西周時(shí)期,,我們的祖先就已經(jīng)用上了便攜的“打火機(jī)”。與今天的打火機(jī)原理不同的是,,它不需要打火石,,只要有陽(yáng)光就可以,,它的名字叫做“陽(yáng)燧”。

在古代,,人們把取火的工具稱為“燧”,。根據(jù)材質(zhì)的不同,有木燧,、金燧之分,。木燧取火于木,而用金屬制成的金燧則取火于日,,也就是我們所說(shuō)的“陽(yáng)燧”,。

宋代科學(xué)家沈括在《夢(mèng)溪筆談》一書(shū)中記載:“陽(yáng)燧面凹,向日照之光,,皆向內(nèi),,離鏡一兩寸,聚為一點(diǎn),,大如麻菽,,著物則火,?!币馑际钦f(shuō),使用陽(yáng)燧時(shí),,要選擇一個(gè)陽(yáng)光充足的地方,,利用凹面鏡的反射與折射原理,將陽(yáng)燧對(duì)準(zhǔn)太陽(yáng),,調(diào)整好角度,,把易燃物放于凹面的反射焦點(diǎn)處,使陽(yáng)光聚焦在一點(diǎn)上,,幾秒,、十幾秒鐘后,易燃物就被點(diǎn)燃了,。

在位于河南省三門(mén)峽市的虢國(guó)博物館里,,收藏有從虢國(guó)墓地中出土的3萬(wàn)件文物,跟這些文物一起出土的,,還有一件距今2800年的青銅陽(yáng)燧實(shí)物,。

它直徑7.5厘米,正面呈銀白色凹面鏡,,背面有鼻形鈕,,鈕旁鑄有兩只斑斕猛虎,以及雙頭虺龍與鷙鳥(niǎo)組成的圖案,。從整體上看,,其類似茶杯蓋的獨(dú)特造型,,也使得其在向太陽(yáng)取火過(guò)程中更加方便。

取火更為方便,,同樣離不開(kāi)青銅陽(yáng)燧復(fù)雜的制作工藝,。為了能有效地反射陽(yáng)光,需要選用優(yōu)質(zhì)的青銅材料,,經(jīng)過(guò)多次打磨和拋光之后,,才能使其表面光滑如鏡。

《周禮·考工記》中對(duì)陽(yáng)燧制作的材料配方也有精確記載:“金有六齊,,金,、錫半,謂之鑒燧之齊也,?!逼渲小敖稹敝傅氖羌冦~,“錫”是指鉛錫合金,,即制造陽(yáng)燧的銅,、錫比例為2比1。這些文物中蘊(yùn)含的信息,,不僅體現(xiàn)了制造者的經(jīng)驗(yàn),、思維與智慧,也反映了古代中國(guó)精深的科學(xué)認(rèn)識(shí)水平,。

隨著更加先進(jìn)的取火工具的流行,,陽(yáng)燧逐漸退出了人們的日常生活。不過(guò),,在奧運(yùn)會(huì),、亞運(yùn)會(huì)等重要體育賽事的圣火采集儀式上,我們還是可以看到取火神器——“陽(yáng)燧”的身影……

從原始社會(huì)的鉆木取火,、青銅器時(shí)代的陽(yáng)燧取火,、鐵器時(shí)代的火鐮取火、明清時(shí)代的取燈引火,,到現(xiàn)代社會(huì)的火柴發(fā)明的全過(guò)程,,人類的取火史也是人類逐步邁向科學(xué)進(jìn)步的社會(huì)文明發(fā)展史,人類每一次取火的變革和飛躍,都成為社會(huì)發(fā)展的里程碑,。

“源”來(lái)如此,,這就是中國(guó)最古老的文明之一。