又 到 一 年 一 度諾 獎(jiǎng) 揭 曉 時(shí),

2019年10月7日,北京時(shí)間下午5點(diǎn)30分,,2019年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)公布,獲得者有三位:

哈佛醫(yī)學(xué)院達(dá)納-法伯癌癥研究所的威廉·凱林( William G. Kaelin, Jr.)

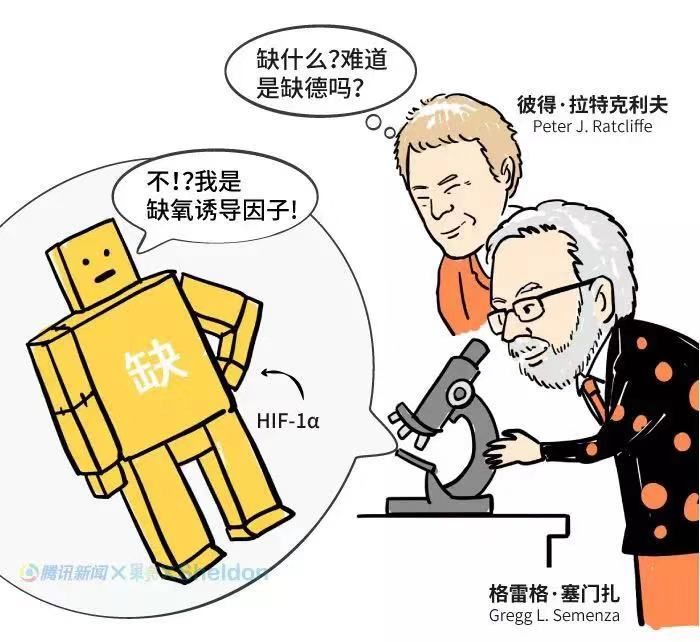

牛津大學(xué)和弗朗西斯·克里克研究所的彼得·拉特克利夫( Peter J. Ratcliffe)

美國(guó)約翰霍普金斯大學(xué)醫(yī)學(xué)院的格雷格·塞門扎(Gregg L. Semenza)

從1901年到2018年,,共頒發(fā)了109項(xiàng)諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng),,共有216人被授予該獎(jiǎng)項(xiàng),有12位是女性,,包括2015年獲獎(jiǎng)的屠呦呦,。

今年,諾貝爾獎(jiǎng)官方稱三位科學(xué)家的獲獎(jiǎng)理由是——發(fā)現(xiàn)了細(xì)胞如何感知并適應(yīng)不斷變化的氧氣供應(yīng):他們發(fā)現(xiàn)了分子機(jī)制,,可以調(diào)節(jié)基因的活性以應(yīng)對(duì)不同水平的氧氣,。

他們的發(fā)現(xiàn)為抗擊貧血、癌癥和許多其他疾病的新策略鋪平了道路,。

▏壹

這項(xiàng)研究究竟是什么東東,?

對(duì)于獲獎(jiǎng)理由,普通人可能難以理解:氧氣感知研究究竟是個(gè)什么東東,?能獲諾貝爾獎(jiǎng),?

先簡(jiǎn)單舉個(gè)例子,當(dāng)我們?cè)诟吆0蔚貐^(qū)活動(dòng)時(shí),,由于缺氧,,人體的新陳代謝發(fā)生變化,開始生長(zhǎng)出新的血管,,制造新的紅細(xì)胞,。

這幾位科學(xué)家們做的正是找出這種身體反應(yīng)背后的基因表達(dá)。他們發(fā)現(xiàn)這個(gè)反應(yīng)的“開關(guān)”是一種蛋白質(zhì),,叫做缺氧誘導(dǎo)因子(Hypoxia-inducible factors, HIF),,但其功能遠(yuǎn)不止開關(guān)那么簡(jiǎn)單。

圖片來自果殼

圖片來自果殼

比如倘若能通過調(diào)控HIF-1通路,,促進(jìn)紅細(xì)胞的生成,,就有望治療貧血。而干擾HIF-1的降解,,則能促進(jìn)血管生成,,治療循環(huán)不良。

另一方面,,由于腫瘤的生成離不開新生血管,,如果我們能降解HIF-1α或相關(guān)蛋白(如HIF-2α),就有望對(duì)抗惡性腫瘤,。

總的來說,,他們?yōu)槲覀兞私庋跛饺绾斡绊懠?xì)胞代謝和生理功能奠定了基礎(chǔ),。他們的發(fā)現(xiàn)也為抗擊貧血、癌癥和許多其他疾病的新策略鋪平了道路,。

▏貳

獲獎(jiǎng)人有何來歷,?

事實(shí)上,凱林,、拉特克利夫和塞門扎三人獲得今年的諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)并不令人意外,。據(jù)《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道,早在2016年,,這三人就因揭示了“人與動(dòng)物對(duì)氧氣含量的細(xì)胞感知機(jī)制”而獲得了素有“美國(guó)諾貝爾獎(jiǎng)”之稱的拉斯克基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究獎(jiǎng)(Albert Lasker Basic Medical Research Award),。

威廉·凱林1957年11月23日出生于美國(guó)紐約,目前是哈佛醫(yī)學(xué)院教授,。凱林1979年獲杜克大學(xué)化學(xué)學(xué)士學(xué)位,,1982年獲該校醫(yī)學(xué)博士學(xué)位。他曾在約翰·霍普金斯大學(xué)和丹納-法貝爾癌癥研究所接受了內(nèi)科學(xué)和腫瘤學(xué)的專業(yè)培訓(xùn),,并在丹納-法貝爾癌癥研究所建立了自己的實(shí)驗(yàn)室,。2002年,凱利成為哈佛醫(yī)學(xué)院正式教授,。此外,,他自1998年起就一直擔(dān)任霍華德·休斯醫(yī)學(xué)院的研究人員。

▲威廉·凱林得知獲獎(jiǎng)時(shí)發(fā)的自拍,。截圖/自諾貝爾獎(jiǎng)官方推特,。

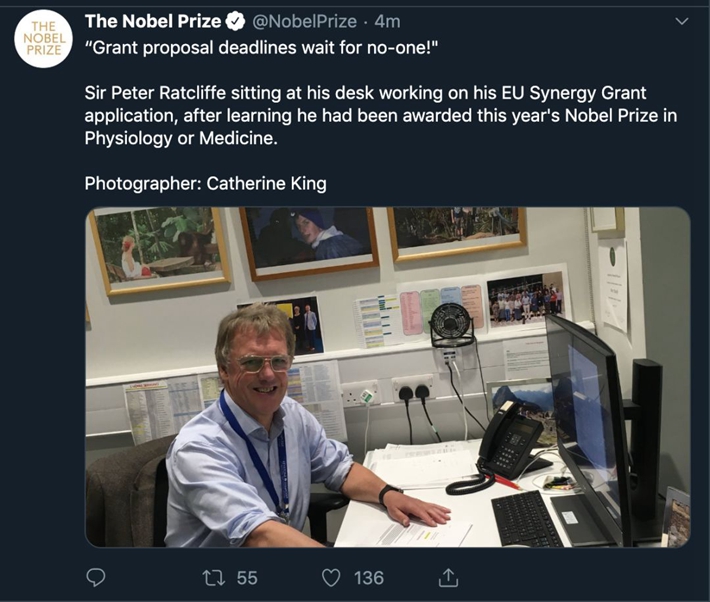

彼得·拉特克利夫1954年5月14日生于英國(guó)蘭開夏郡,目前是牛津大學(xué)教授,。他在劍橋大學(xué)岡維爾與凱斯學(xué)院學(xué)習(xí)醫(yī)學(xué),,并在牛津大學(xué)接受了腎臟病學(xué)專業(yè)培訓(xùn),。拉特克利夫還是英國(guó)倫敦弗朗西斯·克里克研究所的臨床研究主任,、牛津大學(xué)目標(biāo)發(fā)現(xiàn)研究所所長(zhǎng)、路德維希癌癥研究所成員,。

▲彼得·拉特克利夫得知獲獎(jiǎng)時(shí)正在工作,。截圖/自諾貝爾獎(jiǎng)官方推特。

格雷格·塞門扎1956年7月1日出生于美國(guó)紐約,,目前是約翰·霍普金斯大學(xué)教授,。塞門扎1978年在哈佛大學(xué)獲生物學(xué)學(xué)士學(xué)位,1984年在賓夕法尼亞大學(xué)醫(yī)學(xué)院獲醫(yī)學(xué)博士學(xué)位,,并在杜克大學(xué)接受培訓(xùn)成為一名兒科專家,。塞門扎在約翰·霍普金斯大學(xué)進(jìn)行了博士后培訓(xùn),并在那里建立了一個(gè)獨(dú)立的研究小組,。他于1999年成為約翰·霍普金斯大學(xué)的正式教授,,2003年起擔(dān)任該校細(xì)胞工程研究所血管研究項(xiàng)目的主任,。

▲格雷格·塞門扎得知獲獎(jiǎng)后發(fā)的自拍。截圖/自諾貝爾獎(jiǎng)官方推特,。

▏叁

一位華人做出重要貢獻(xiàn)

據(jù)知識(shí)分子報(bào)道,,在諾獎(jiǎng)官方提供的五篇核心文獻(xiàn)中,有一篇克隆低氧誘導(dǎo)因子(HIF)蛋白的文章,,第一作者為華人學(xué)者王廣良,。

王廣良,1963年10月10日出生,,1983年本科畢業(yè)于杭州大學(xué)生物系,,1986年畢業(yè)于中科院細(xì)胞所,1991年博士畢業(yè)于亞利桑那州立大學(xué),,1992年-1995年在約翰霍普金斯大學(xué)Gregg L. Semenza實(shí)驗(yàn)室從事博士后研究,。他在1995年克隆缺氧誘導(dǎo)因子(HIF)的工作,為2019年諾貝爾生理醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)的獲獎(jiǎng)成果奠定了重要基礎(chǔ),。

2017年9月,,王廣良與Gregg L. Semenza在杭州西湖。圖片來自知識(shí)分子公眾號(hào),。

他是Semenza教授的第一個(gè)博士后,。在專訪中,他透露,,前幾年,,他試著通過抑制HIF的功能來治療腫瘤,比如乳腺癌,?!拔覀兊墓ぷ髟谪氀⒛[瘤,、眼科以及心血管疾病方面都極具應(yīng)用價(jià)值,。”

▏肆

想拿獎(jiǎng)牌不容易,,有人終生為獲獎(jiǎng)

至今,,諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)一共頒發(fā)110次。

至今,,尚未有一名科學(xué)家在一生中能兩次獲得諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng),。因著作《夢(mèng)的解析》而名揚(yáng)世界的奧地利精神病學(xué)家、心理學(xué)家弗洛伊德曾32次獲得諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)提名,,但終生未能獲獎(jiǎng),。

至今,共有219名科學(xué)家獲諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng),,其中只有12名女性,。2015年獲獎(jiǎng)的中國(guó)女藥學(xué)家屠呦呦,,是中國(guó)科學(xué)家在中國(guó)本土進(jìn)行的科學(xué)研究首次獲諾貝爾科學(xué)獎(jiǎng)。

截至2018年,,歷屆諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)攉@獎(jiǎng)時(shí)的平均年齡是58歲,。最年輕的得主是加拿大醫(yī)生弗雷德·班廷,他因發(fā)現(xiàn)胰島素于1923年獲獎(jiǎng),,當(dāng)時(shí)才32歲,;最年長(zhǎng)的是美國(guó)病毒學(xué)家弗朗西斯·佩頓·勞斯,他于1966年獲獎(jiǎng)時(shí)已87歲高齡,。

其他獎(jiǎng)項(xiàng)本周陸續(xù)揭曉

物理學(xué)獎(jiǎng):不早于10月8日下午5:45

化學(xué)獎(jiǎng):不早于10月9日下午5:45

文學(xué)獎(jiǎng):不早于10月10日下午7:00(2018與2019兩年同頒)

和平獎(jiǎng):不早于10月11日下午5:00

經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng):不早于10月14日下午5:45(搜狐網(wǎng))