玩兒泥巴不是兒童戲耍的“專利”,,制陶器也不僅是老藝人的絕活,。把不起眼的泥巴變成精美的陶器,,90后的年輕人同樣“玩得轉(zhuǎn)”。

黑陶,,誕生于新石器時(shí)代,最早的距今約6000年,。洛陽(yáng)新安縣北冶鎮(zhèn),,是歷史悠久的陶器生產(chǎn)地,當(dāng)?shù)卦啻纬鐾梁谔?。以前,,全村家家戶戶制陶,但隨著塑料制品的流行,,這里的制陶作坊逐漸“消失”,。

23歲的蔣向華、19歲的郭科,,是這個(gè)村“新生代”中屈指可數(shù)的制陶人,。

北出新安縣城約15公里處,S246公路東側(cè),,就是甘泉村,。馬海寬,71歲,是甘泉村的老村干部,,在他的帶領(lǐng)下,,記者來(lái)到甘泉村。

這個(gè)村子是“陶制”的,,處處保留著燒陶留下的烙?。航ǚ看u是用黏土燒的,院墻是盆盆罐罐搭起的,,村子里四處是大大小小的土窯爐,,還有破碎的陶片鋪滿村中的道路。尤其是院墻上面,,一個(gè)個(gè)圓形罐底排列起來(lái),,整整一面墻看起來(lái)像并排的銅錢。

“村民的墻院屋舍都是用廢棄的匣缽(注:燒制陶器時(shí),,盛裝陶坯的器皿)壘成,,這些匣缽都是當(dāng)時(shí)燒陶用的。”馬海寬說(shuō),,村民用廢棄的匣缽建起老式閣樓,、拱橋等,村里的建筑幾乎離不開陶器,。

走在村里,,破敗的宅院,廢棄的窯爐,,凌亂的陶片,,透露出曾經(jīng)盛極一時(shí)的制陶?qǐng)鼍啊?/span>

村東邊還有唯一一戶人家在燒陶。不過(guò),,不是像過(guò)去一樣燒制碗罐等家用品,,而是制作工藝品黑陶瓷器。

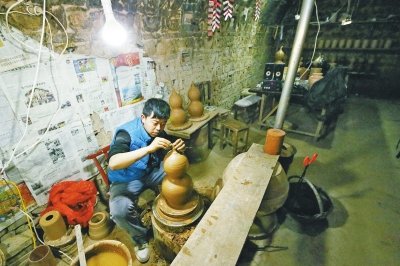

低矮的窯洞里,,兩個(gè)年輕人嫻熟的手法看起來(lái)就像是“老師傅”,。23歲的蔣向華,干這行6年多,,他正在拉坯,。飛速旋轉(zhuǎn)的臺(tái)子上,一團(tuán)泥巴在他手里迅速成了一個(gè)葫蘆形狀的泥坯,,然后放慢節(jié)奏,,用刮刀熟練地給葫蘆“瘦身塑形”。

在他旁邊,,入行4年,、19歲的郭科在埋頭雕花,。一個(gè)晾干的葫蘆泥坯,放在海綿墊子上,,按照設(shè)計(jì)的圖案,,郭科先用鉛筆勾線,后用刻刀沿著線雕刻,。“葫蘆是鏤空雕刻,,完成一件需要2個(gè)多小時(shí)。”郭科說(shuō),。

一個(gè)音箱設(shè)備,,放在倆人中間,播放著音樂,,他倆靠聽歌消遣,。環(huán)顧窯洞,里面擺滿了等待晾干裝窯的陶坯,,以及制陶的工具和簡(jiǎn)陋的家具。

這個(gè)唯一堅(jiān)守的制陶作坊,,是蔣向華一家經(jīng)營(yíng)的,,主要是生產(chǎn)黑陶工藝品。自他爺爺輩開始,,家里就燒制日用瓷,、碗、盆等,。蔣向華在家中排行老三,,父親、兩個(gè)哥哥也在這個(gè)行當(dāng),。

“從小看著父親燒陶,,我也經(jīng)常在一旁玩泥巴。”蔣向華說(shuō),,17歲那年,,跟著父親一起學(xué)習(xí)燒陶,先學(xué)畫畫,,拉坯,,后來(lái)到澠池彩陶坊學(xué)習(xí),其間還去景德鎮(zhèn)當(dāng)學(xué)徒“深造”,。

村里年輕人幾乎沒人再做這,,但蔣向華打算繼續(xù)干下去。“沒覺得無(wú)聊,,把泥變成工藝品挺有成就感,!”

說(shuō)話間,,蔣向華、郭科向記者展露他們的手藝,,制陶程序:選泥—磨泥—曬泥—拉坯—打磨—雕刻—入窯燒制……